【イントロダクション】

スウェーデンは、SDGs達成度、イノベーション指数、男女平等、国民の幸福度、高齢者の生活の質といった国際的な指標で、常に世界トップクラスに位置しています。

1990年以来、CO2排出量を38%削減(2023年時点)しながらも、GDPを約2倍に成長させるという、一見すると矛盾する目標を継続して両立させてきました。

2025年5月、「Sustainable Futures in Sweden 2025」と題したスウェーデンのサステナビリティ視察ツアーが開催されました。このツアーは、株式会社ワンプラネット・カフェ、ひとしずく株式会社に加え、今年からはフューチャーセッションズも共催として参加する新たな形で実現しました。

これまでの現地視察に加えて、事前・事後セッションを取り入れることで、学びをさらに深める新しいツアーモデルに挑戦。

サステナビリティは、今や対話の場で欠かせないテーマのひとつです。個人や組織だけでは解決が難しい複雑な課題であり、共創が不可欠な分野でもあります。これまでもフューチャーセッションズのメンバーは参加者としてツアーに関わってきましたが、今回はより主体的な立場である共催者として参画しました。

筧)「フューチャーセッションズには『複雑な問題への認識を対話で大転換させ、ワクワクする未来を共創する』というパーパスがあります。環境やサステナビリティはまさに典型的な複雑な課題であり、私たちが探求してきた重要なテーマの一つです。今回もその探求をさらに深めるべく、共催者としてツアーに参加しました」

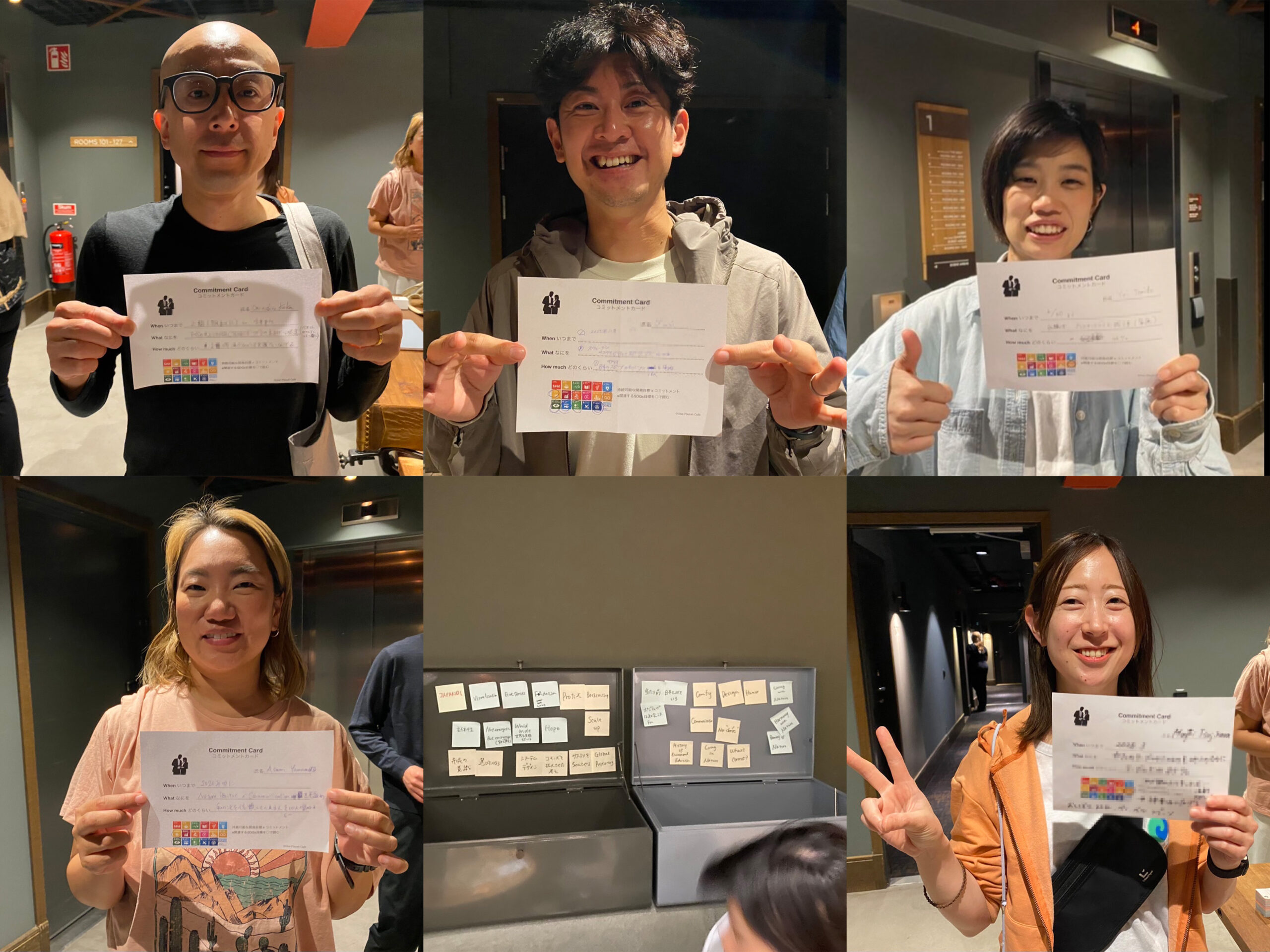

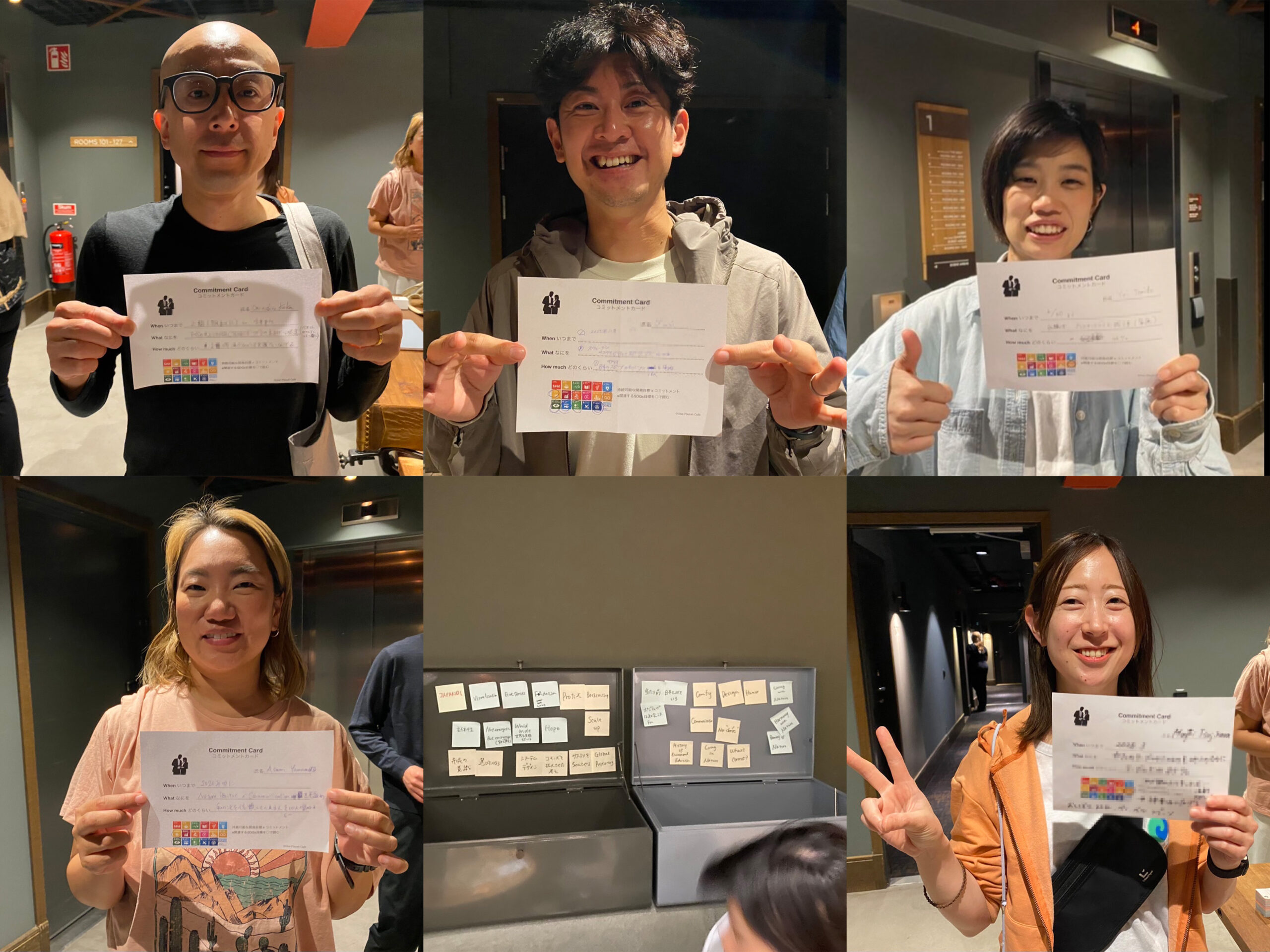

今回のツアーは、参加者同士の対話を積極的に取り入れながら、日本での実践へとつなげていくことを目的とした設計で開催しました。事前セッションでは参加者同士の関係性を築き、現地で何を学びたいかを明確化。現地では実際の取り組みを体験し、事後セッションでは学びを振り返りながら、日本での実践に向けた具体的なアクションを参加者同士で考えました。

事前・事後セッションを中心となって企画し、日本からツアーを支えたフューチャーセッションズの芝池、実際のツアーに同行したフューチャーセッションズの筧・上井・富田がツアーを振り返ります。

【学びを深める事前セッション】

今回のツアーでは、ツアーの出発前とツアーを終えた帰国後に行う事前・事後セッションを新たに導入しました。企画・実施を担当した芝池は、その意図をこう語ります。

芝池)「参加者それぞれがどんな関心を持ってツアーに臨むのかを事前に知っておくことで、自分にはない視点から学びを広げることができます。互いの問いを共有し、学びを深めることが事前セッションの目的です」

オンラインで行われた事前セッションには、ツアー参加者9名が集合。簡単な自己紹介に続いて「ツアーで学びたいこと・知りたいこと・探究したいこと」をテーマに対話を行いました。

そこで出てきた問いは多様です。

「スウェーデンでは取り組みのユニークさも特徴とのことで、どんなチャーミングな仕組みが人々をサステナブルな行動へと導いているのか?」

「スーパーマーケットで、人々はどのような気持ちでサステナブル商品を選んでいるのか?」

「プロダクトデザインにおいて、環境負荷や資源循環はどの程度考慮されているのか?」

「スウェーデンにおける『幸せ』とは何か?」

それぞれの関心や取り組む事業の背景から、多彩なテーマが投げかけられました。

芝池は、セッション設計に込めた意図を次のように説明します。

芝池)「全員で一つの問いをまとめるのではなく、一人ひとりの問いを尊重することを重視しました。互いの問いに耳を傾ける中で『この問いは似ている』『問いのこの部分は重なり合っている』といった共通点が自然に見つかります。その重なりが、現地で一緒に学びを深めていく関係性づくりにつながればと考えました」

実際、対話を重ねるうちに「現地の人と交流してみたい」「スーパーマーケットでインタビューを行いたい」といったセッション開催による新たなアイデアも生まれ、参加者それぞれが新たな問いやチャレンジに気づく場面がありました。

参加者の筧もこう振り返ります。

筧)「私も参加者として事前セッションに臨みましたが、自分と違う関心に触れたことで視野が広がりました。たとえばフードロスの問題や、現地の人の声を街角インタビューで聞きたいといったアイデアなど、自分だけでは思いつかない観点に出会えました。また、オンラインではありましたが、ちょっとしたキックオフのような場になり、出発前から顔見知りができたので、当日空港で会った時に声をかけやすかったのも良い効果でした」

〜現地視察編〜

1. 信頼を前提とする共創

【アレマンスレッテン:自然享受権が示す相互信頼の文化】

ストックホルム・アーランダ国際空港から視察ツアーがスタート

ストックホルム・アーランダ国際空港から視察ツアーがスタート

スウェーデンに到着した参加者が最初に驚いたのは、ストックホルム中央駅での体験です。電車に乗る際、改札がありません。スウェーデンでは「相互に信頼する」ことから場や仕組みの設計がなされている場面に度々出会うことができました。

例えば、ストックホルムの国立公園であるユールゴーデン島。世界初の首都内国立公園で、都市の中にありながら美しい森林や多様な生態系が広がっています。毎日たくさんの人々が訪れ、スポーツやピクニックを楽しんだり、芝生の上に寝転んでまどろむ人々の姿も見受けられました。週末には足の踏み場もないくらいの人々で賑わうとのこと。

「みなさんはこの公園の広場を見て、日本との違いでどんなことに気づきますか?」

視察ツアーをアテンドするペオ・エクベリさんが参加者に問います。ペオさんはスウェーデン出身で、日本にも活動の拠点をもつ方です。

スウェーデンの公園には「禁止」の看板がありません。訪れた人は自由気ままに自然の中で過ごすことができます。スウェーデンには「アレマンスレッテン(Allemansrätten、自然享受権) 」という権利があります。「自然はみんなのもの」という考え方で、自然の中ではいつでもどこでも森を歩いたり、湖で泳いだり、ベリーや植物を摘んだり、テントを張って一時的にキャンプをすることもできます。ただし自由には責任もあり、ゴミを捨てない、植物や動物を傷つけない、農地や庭には入らないなどのルールを守る必要があります。

筧)「スウェーデンで一番印象に残っているのが、この自然享受権の考え方。実際にスウェーデンの街を歩いていたら、目の前のおじさんがとあるお宅の庭にある美しい実のなった木の枝を採って持ち帰っていたことに衝撃を受けました(笑)。ごく自然に行われた行動に自然享受権が本当に存在しているのか!と実感した出来事でした」

お互いにルールを守る信頼の前提があるからこそ、自然享受権は成り立っていることが伺えます。

【「ばかな質問はない」。対話を促進する信頼文化】

スウェーデンの信頼社会を支えるもう一つの重要な要素が、対話を促進する文化です。ツアーガイドのペオさんが参加者に伝えた「ばかな質問はありません、気になったことは、話の途中でもどんどん質問してください」という言葉は、この国の教育と対話への姿勢を表していました。

ツアー中も「いつでも質問OK」のスウェーデンスタイル。参加者からはたくさんの質問が挙がっていた

ツアー中も「いつでも質問OK」のスウェーデンスタイル。参加者からはたくさんの質問が挙がっていた

子どもの頃から「疑問に感じたことはなんでも聞いていい」と教育され、「質問をすることを恐れない」文化が根づいています。授業中に疑問が生じた時点で手を挙げることが 許されており、むしろ「一番大事なのは『分からないことについて聞くこと』」とされているとのこと。話の途中で子どもたちが次々に手を挙げることが当たり前の光景だそうです。

この対話文化は、大人の社会でも継続されています。バスや電車でも若者が政治の話をするのは日常的な光景で、異なる意見を聞き合うことに価値が置かれています。ツアー中も、参加者が疑問に思ったことは即座に質問でき、そのたびにペオさんは丁寧に答えてくれました。この「いつでも質問OK」の姿勢が、学びを深める重要な要素となっていることを体感することができました。

2. 日常に共創を埋め込む

スウェーデンの日常の中で、共創は特別なイベントではなく、生活の一部として組み込まれていることを感じることもできました。人々が意識しなくても自然に協働し、学び合える仕組みが社会のいたる所に埋め込まれています。

【FIKA:制度化された対話時間】

最も象徴的なのが「FIKA(フィーカ)」です。スウェーデン語でコーヒーを表す「kaffe(カッフェ)」をひっくり返してできた言葉で、コーヒーを飲みながらおしゃべりしたり、甘いものを食べたりする習慣を指します。単なるコーヒーブレイクではなく、職場や学校での重要なコミュニケーションやアイデア共有の場として位置づけられています。

訪問先では、必ずといっていいほどコーヒーと甘いものを出していただきFIKAの時間を体験することができました

訪問先では、必ずといっていいほどコーヒーと甘いものを出していただきFIKAの時間を体験することができました

筧)「FIKAは単にカフェマシンがあるだけではなく、一定時間対話をするという文化がセットになっているので、世代や部署の垣根を越えた対話、イノベーションのための情報共有の重要な場となっているのだと感じました」

富田)「スウェーデンに住む友人に聞いてみたら、日常生活や職場でも本当にFIKAがあると言っていました。お互いについて肩の力を抜いて知り合う機会になり、場を楽しむことや違いを知り合うことが大事だと感じました」

ツアー帰国後に開催したフューチャーセッションズの自主企画セッション「共創総会#4」では、セッションの合間にFIKAタイムを設け、参加者同士が自由に対話を行なった

ツアー帰国後に開催したフューチャーセッションズの自主企画セッション「共創総会#4」では、セッションの合間にFIKAタイムを設け、参加者同士が自由に対話を行なった

【Scandicホテル:従業員主導の共創イノベーション】

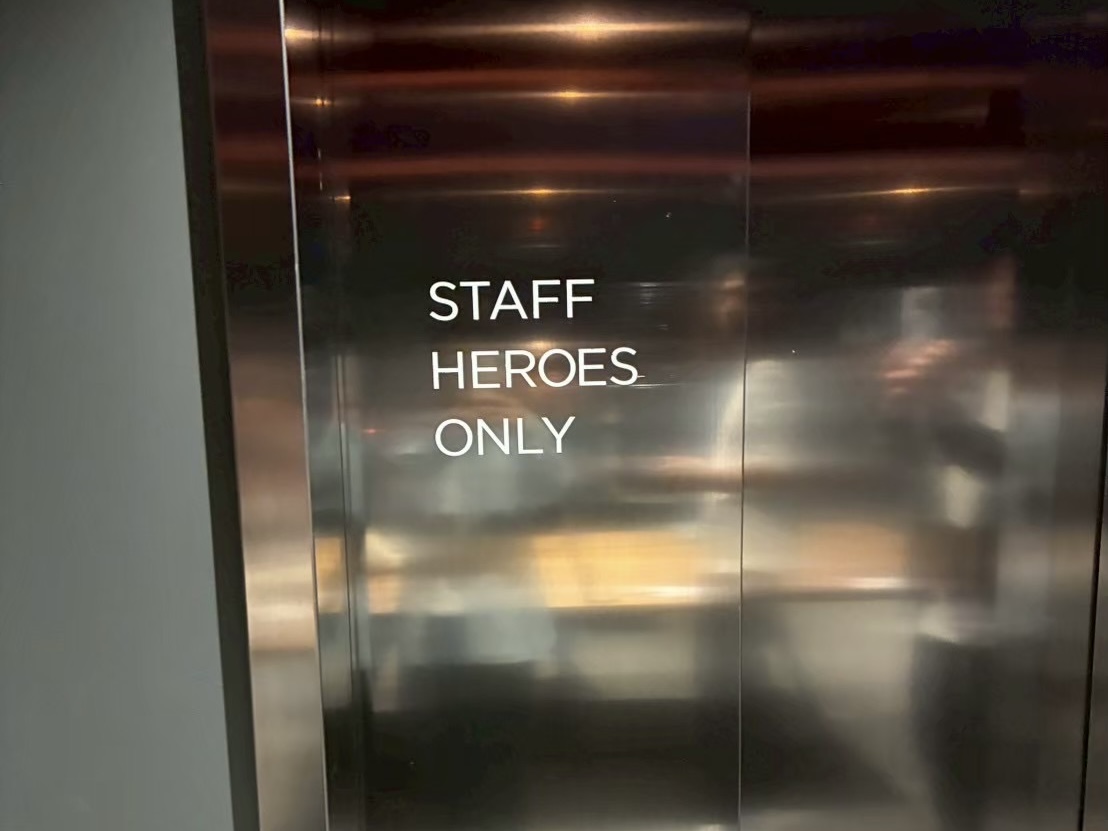

みなさんもご存知の「タオルを床に置けば交換、タオル掛けに掛けておけば交換しない」というホテルのルール。これはスウェーデンに本社を置く北欧最大のホテルチェーン「Scandic Hotels」から始まったのをご存知でしょうか?

今回のツアーの宿泊先であるScandic Hotelsは、大手ホテルチェーンとして世界で初めて環境ラベルを取得しました。極力自然に還る素材を用いた内装、各部屋でのゴミの分別、ペットボトル廃止、食事において絶滅危惧種を提供しないなど、1000を超える環境課題解決のための取り組みを行っています。

驚くのが、この取り組みのアイデアは従業員主導で始まったものがほとんどだということです。Scandic Hotelsがサステナブルな取り組みを始めた当初、社内に意見箱を6ヶ月設置、スタッフからサステナブルな取り組みにつながるアイデアを募集しました。1500ものアイデアが集まり、Scandic Hotelsではほぼすべてを導入。有名な「タオルを床に置けば交換、タオル掛けに掛けておけば交換しない」というルールも、このスタッフ提案から生まれました。

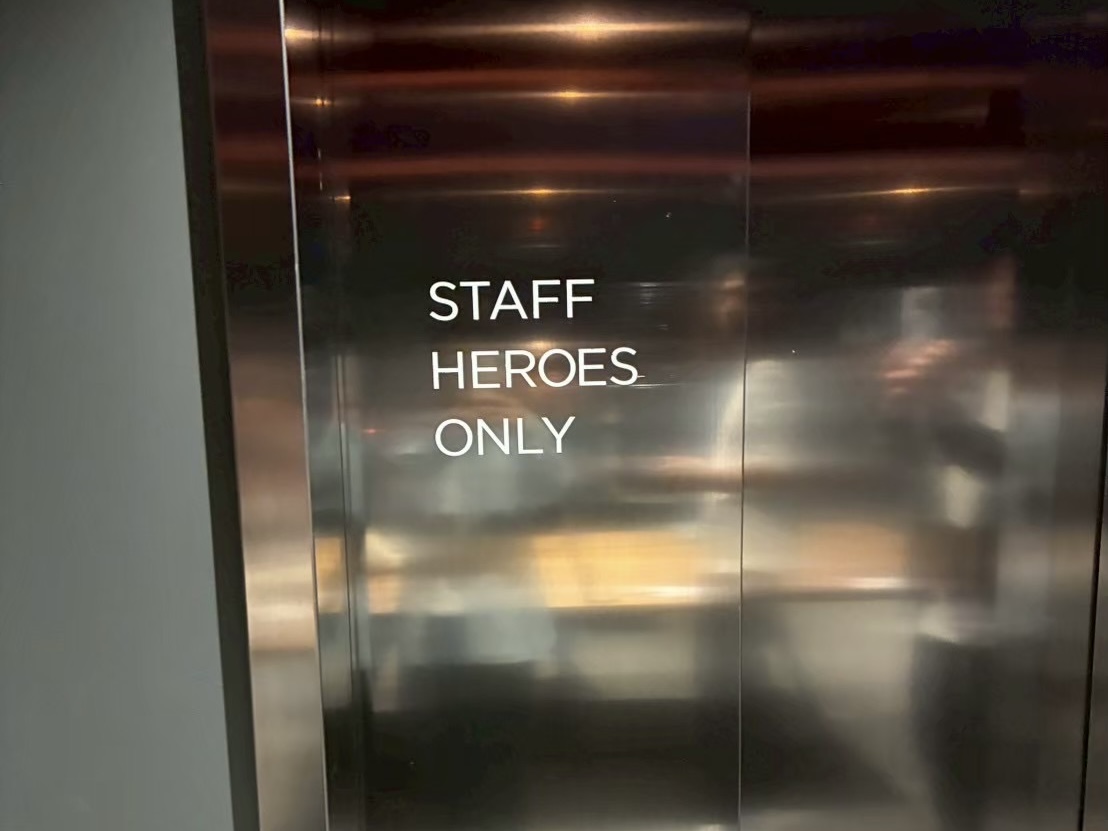

従業員専用のエレベータには「HEROES」の文字が。従業員を尊重し、大切にするScandic Hotelの考え方が伝わってきます

従業員専用のエレベータには「HEROES」の文字が。従業員を尊重し、大切にするScandic Hotelの考え方が伝わってきます

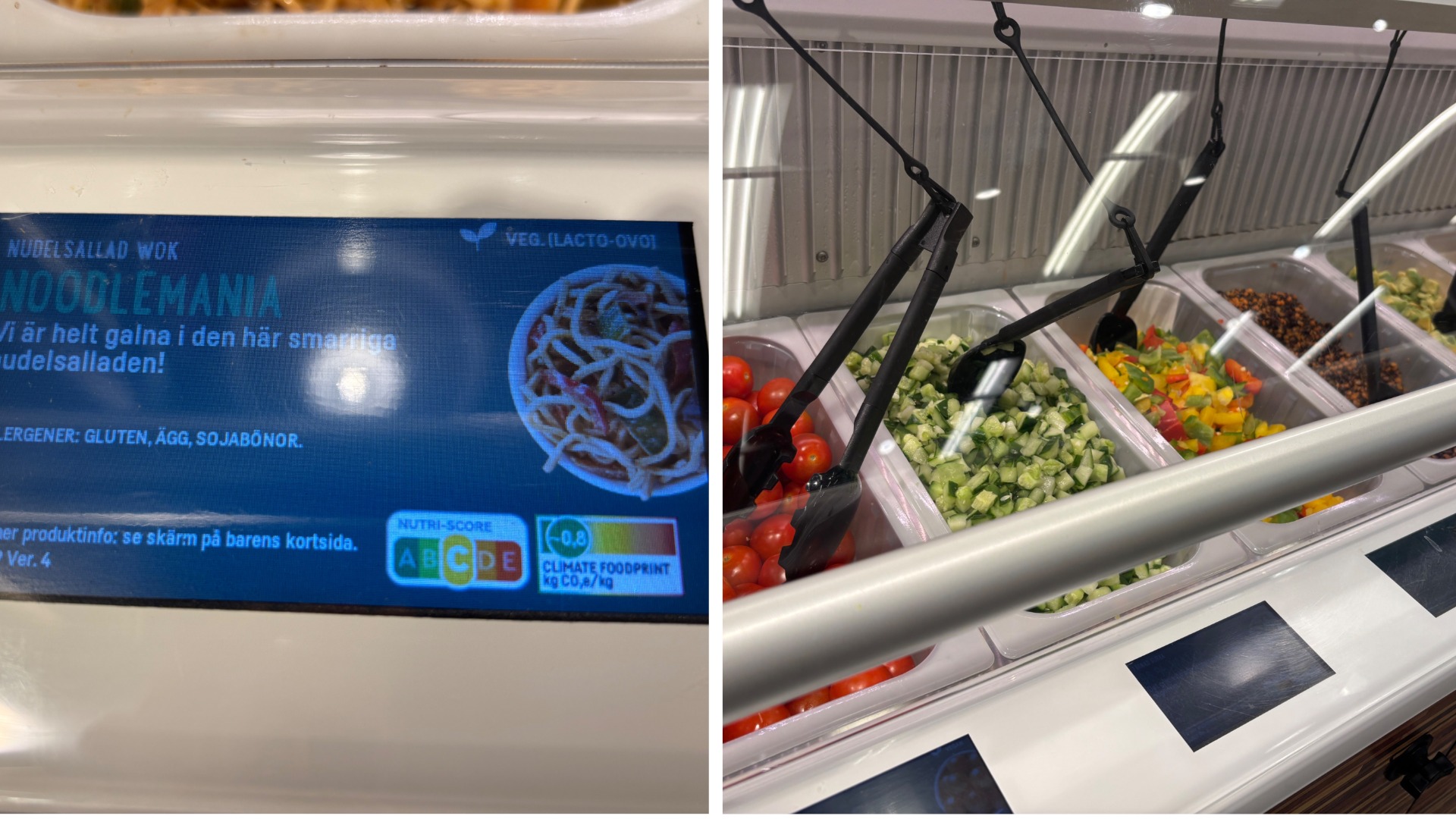

朝食ビュッフェでの工夫もたくさんありました。

・地産地消250km以内の食材使用

・取り皿を以前よりも小さなものに変え、20%のフードロス削減に成功

・「みんなのための朝ごはん」方針:ハラル、アレルギー、ヴィーガン対応

・音楽なしでリラックスして食べられる環境設計

・平飼い卵100%、バターやジャムの個包装を廃止

これらの取り組みから現場の声を聞き、それを実践に移すという民主主義的な文化が、企業の中でも機能していることを感じることができました。

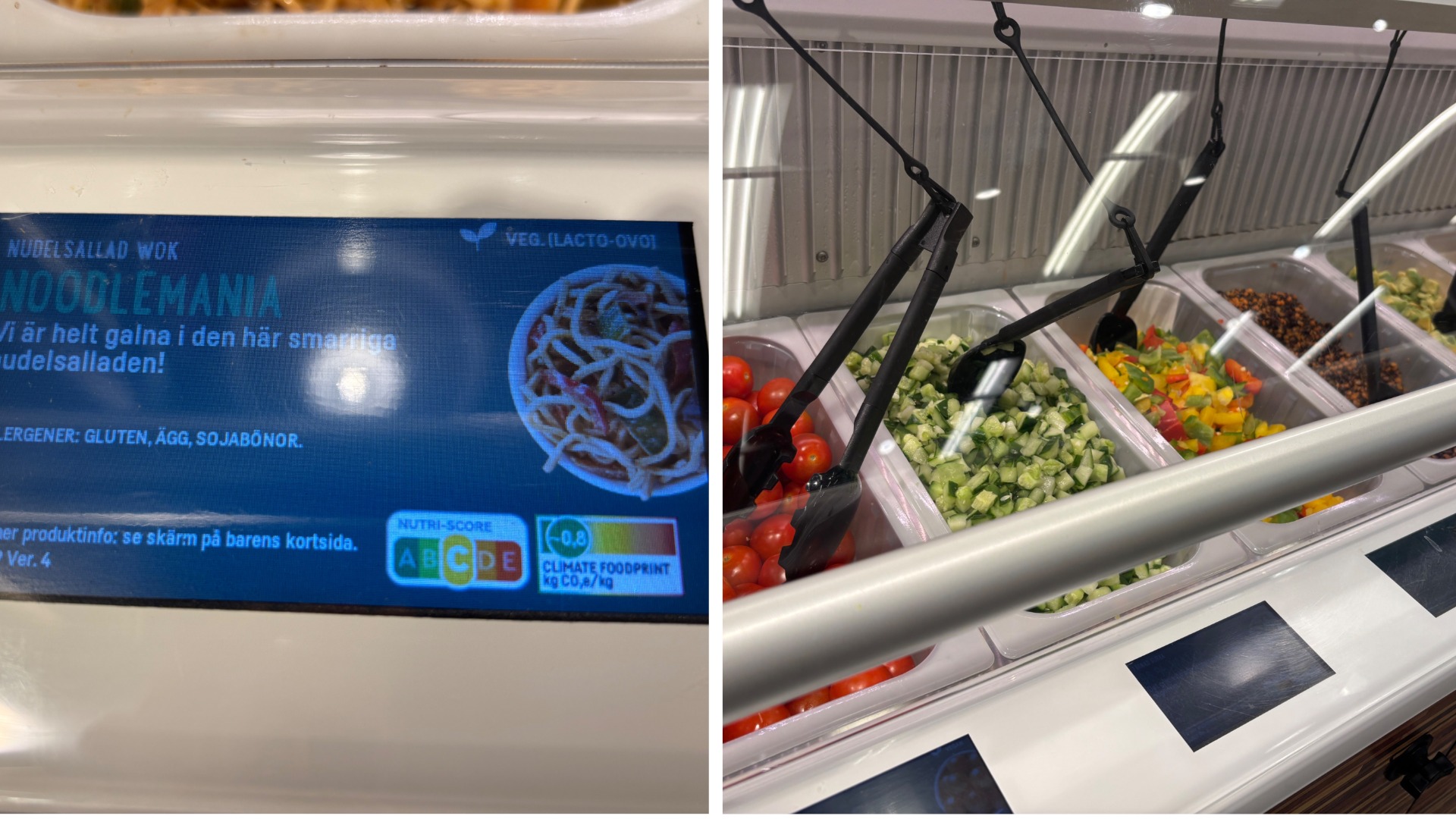

【スーパーマーケット:買い物を通じた学びの場】

私たちの日常に馴染み深いスーパーマーケット。ここにも消費を通じた共創の要素を見つけることができました。

スーパーマーケットでは、パック済みのお惣菜はほとんどなく、代わりに量り売りのサラダをよく見かけました。その横には、商品ごとの1kgあたりのCO2排出量表示があります。自分がどの商品を選択するかで、CO2排出量がどれくらい変わるのかを知ることができる仕組みです。

また、商品の棚に行くと、「エコ(スウェーデン語では主にオーガニックの意味)」のPOPがずらりと並んでいます。フェアトレードなどの環境ラベルを取得した商品は、最も目につきやすく、手に取りやすい場所に配置されています。ヴィーガン向けの冷凍食品なども豊富にあり、多様な選択肢がサステナブルな選択に結びついていることを実感できました。

環境ラベルのついた商品を選ぶとレシートにクローバーマークが付く

環境ラベルのついた商品を選ぶとレシートにクローバーマークが付く

こうした数々の工夫により、消費者は買い物をしながら環境への意識を自然に高め、よりサステナブルな選択をする機会が増えていきます。強制的ではなく、魅力的な選択肢として提示することで、人々の行動変容を自然に促す仕組みが随所に見られました。

消費者は買い物での選択を通じて企業の方向性に影響を与え、企業は消費者に学びの機会を提供し、行動変容を支援する。このような相互作用によって、人々が自然にサステナブルな選択をしたくなる環境を共に創り上げていました。

スーパーでは、事前セッションで生まれた「現地の方へのインタビュー」が実現。「さまざまなエコラベルはすべて学校で勉強するので子どもの頃からよく知っている。商品を購入するときも自然と見ています」「家族にアレルギーの者がいるので、分かりやすい表示はとても役立っている」などのスウェーデンに住む人々の生の声を聞くこともできた

スーパーでは、事前セッションで生まれた「現地の方へのインタビュー」が実現。「さまざまなエコラベルはすべて学校で勉強するので子どもの頃からよく知っている。商品を購入するときも自然と見ています」「家族にアレルギーの者がいるので、分かりやすい表示はとても役立っている」などのスウェーデンに住む人々の生の声を聞くこともできた

3. シンプルなメッセージングと魅力を通じてつながる

スウェーデンの共創文化を支える第三の要素は、誰もが理解できるシンプルなメッセージングと、「やってみたい」と思わせる魅力的なデザインです。

【Simplify to Clarifyの哲学】

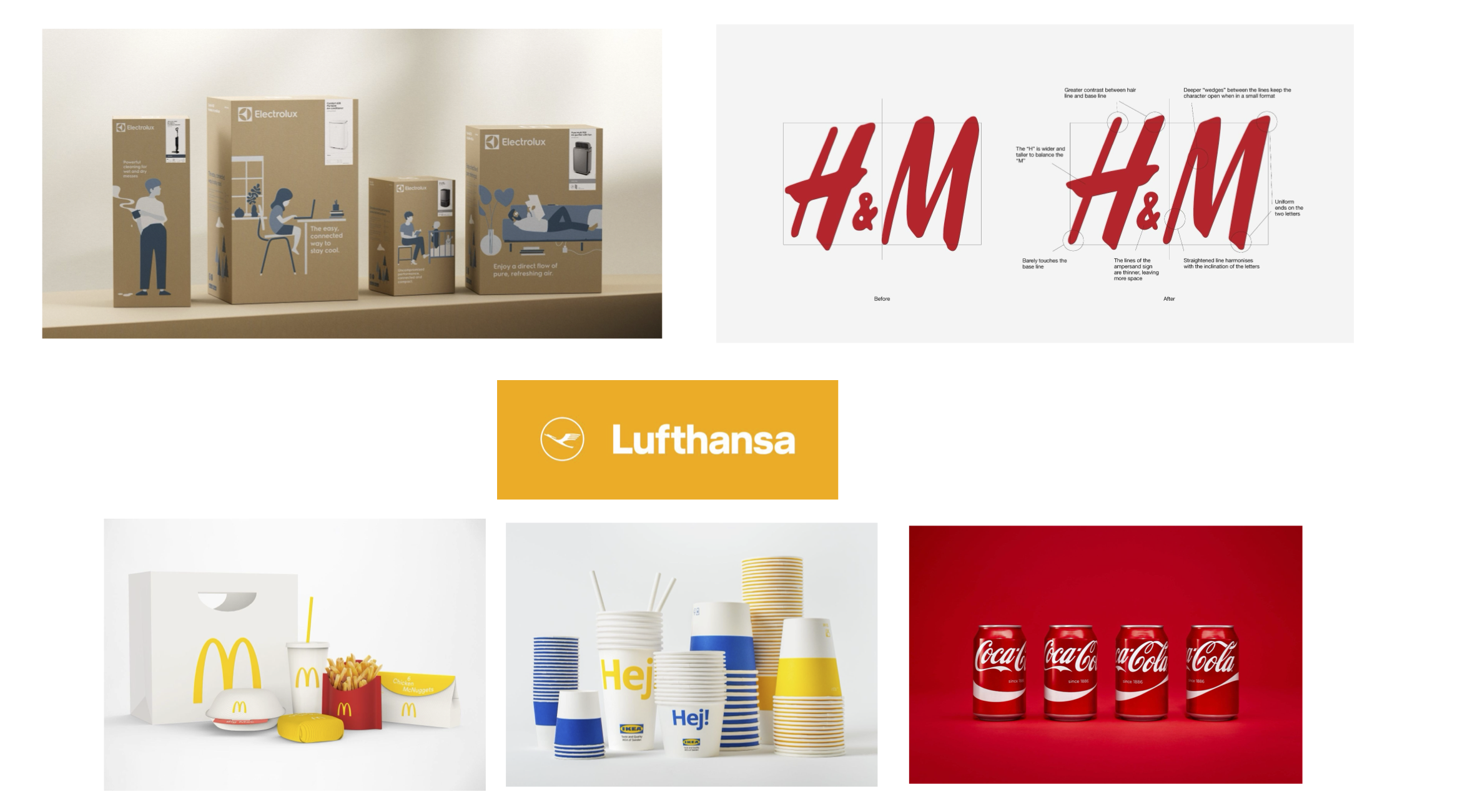

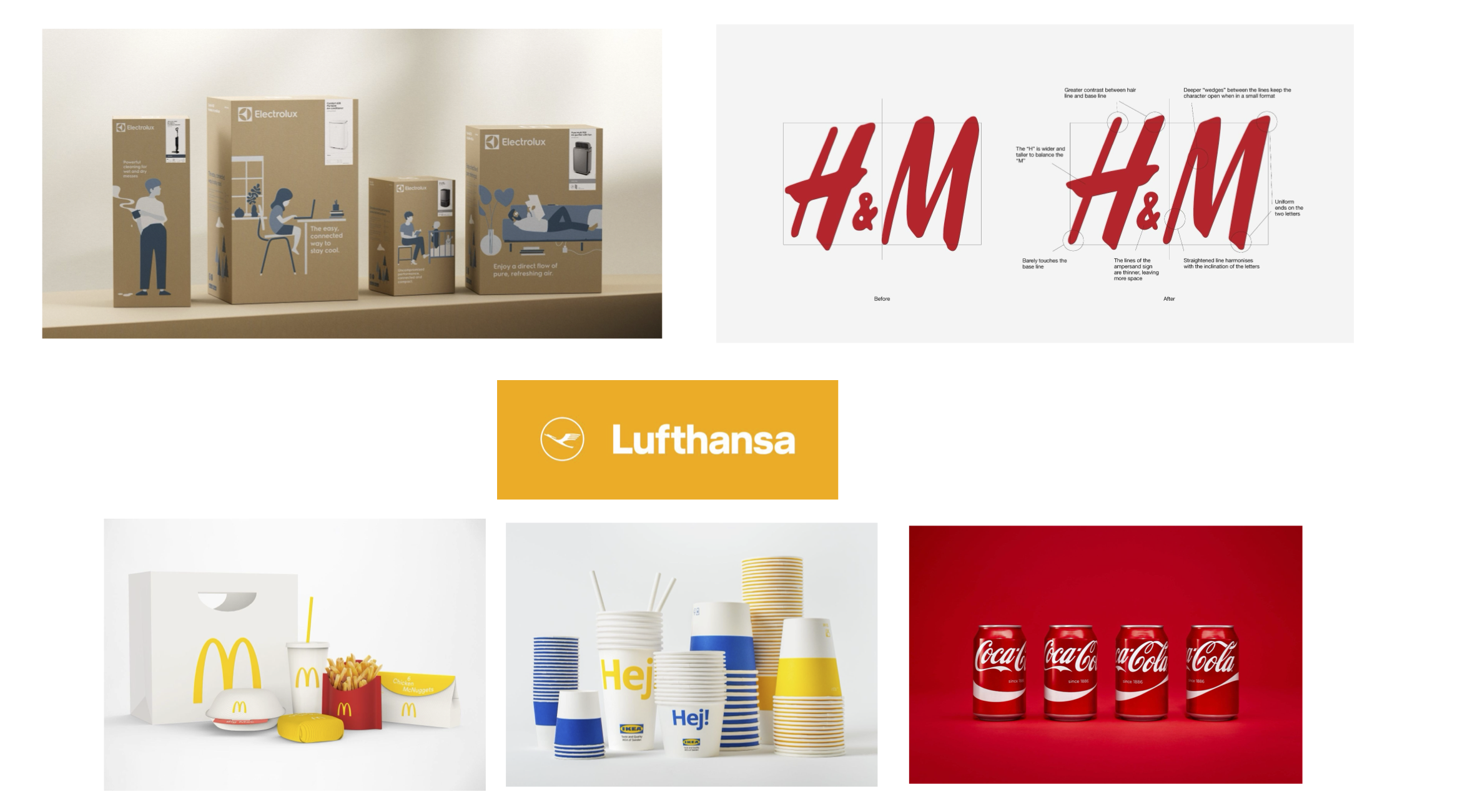

シンプルなメッセージングと魅力的なデザインを実践しているのが、スウェーデンのデザイン戦略会社BVDです。わずか15人のメンバーながら、IKEA、H&M、マクドナルド、コカ・コーラなど世界中の企業のデザイン戦略を手がけています。

BVDが最も大切にしている哲学は「Simplify to Clarify(明確にするために単純にする)」。多くの企業が「あらゆることをしようとし、あらゆる存在になり、あらゆることを言おうとして、結局何も伝えずに終わる」というリスクを抱えています。BVDはこれを避けるため、企業の核となる本質を見極め、それを最もインパクトのある形でシンプルに打ち出します。

画像;BVDのWebサイト(https://bvd.se/)から引用

BVDでは、「企業のサステナビリティに関するストーリーを効果的に伝えるためのアドバイス」についてお話を伺いました。

企業のサステナブルなストーリーを伝えるために重要なこととして、BVDは「サステナビリティを魅力的で野心的なものに再構築する」ことの大切さも語ります。

つまり、サステナビリティを「我慢」や「制限」ではなく、みんなが憧れるような魅力的なものに変えていくということです。

画像;BVDのWebサイト(https://bvd.se/)から引用

この考え方を体現しているのが、スウェーデンに本社を置く世界的な家電メーカーElectrolux(エレクトロラックス)のデザインです。同社は15年の年月をかけて、会社の核にサステナビリティを据えました。コストがかかっても商品のパッケージをサステナブルにし、インクの量を減らし、ステッカーだけで商品を表現するなど、環境に配慮しながらも魅力的なパッケージを実現しています。

【ペダゴギック:関連性を伝える教育手法】

スウェーデン第2都市ヨーテボリに位置する非営利団体「エコセンター」では、サステナビリティに関するコミュニケーションのあり方を学ぶことができました。

エコセンターは学生、市民、研究者、教育者など子どもから大人まであらゆるステークホルダーに30年以上にわたり環境教育を提供している施設。目に見えにくい環境問題を「視覚化」し、人々に「気づき」を促す工夫が特徴です。

「地球4個分」の模型展示では、現在のスウェーデンの消費水準が地球にかける負荷を可視化。バスタブいっぱいの海洋ゴミの展示では、この120杯分もの海洋ゴミがヨーテボリの海へ毎日排出されていることを視覚で捉えることができます。さらに、科学的データを用いて定量的に地球環境の現状を示している展示もありました。

「どの伝え方が心に響くかは人によって異なります。だからこそ多様な伝え方を学び、実践することが大切なのです」と、エコセンターの担当者は話します。

また、エコセンターで大切にしているのが「ペダゴギック」な教育手法です。ペダゴギックとは英語のpedagogicalに由来する言葉で、知識の関連性を伝えること。なぜそれが重要か、他とどう繋がるのかを示しながら教えることです。

例えば、子どもにペンの扱いを教える場面を考えてみましょう。つい「ペンのキャップをなくさないようにしましょうね」とのみ言いがちですが、スウェーデンでは「ペンのキャップを落としてしまったら、プラスチックのゴミとなって森や海を汚してしまうかもしれないよね。だからペンのキャップをなくさないようにしようね」と、物事の捉え方をリフレーミングしています。

このような考え方を子どものころから身につけることで思考の柔軟性が高まり、困難な課題にも立ち向かう行動力が育まれているのかもしれません。

さらに、エコセンターで印象深かったのは希望を伝える教育手法でした。

さまざまな地球環境の現状を学んだ後は、それをどう解決することができるかを考えるコーナーがあります。

さまざまな地球環境の現状を学んだ後は、それをどう解決することができるかを考えるコーナーがあります。

【「かっこいい」「楽しい」から始まる行動変容】

上井)「スウェーデンは『ポジティブなサステナブルアクション』で溢れていたのがとても印象的でした」

スウェーデンでは、課題を訴えるのではなく、「かっこいい」「楽しい」という感情から行動が始まる取り組みが多く見られました。

ヨーテボリの遊園地「リセベリ」の取り組みも印象的でした。100%再生可能エネルギーで運営されている世界有数の持続可能な遊園地です。「一部のアトラクションが回りながらエネルギーを生産している」という取り組みはとてもユニークです。

この取り組みに上井は、「スウェーデンには『やるべきことをやった上で、創意工夫で他にもこんなことができる』という発想が様々な場所にあり、楽しみながら新しいアイデアで未来を切り開くイノベーションの力を感じました。スウェーデンも日本も、まだまだ大きなポテンシャルがあると感じています」と感動を表現しています。

〜事後セッション編〜

【時間を置いた振り返りの価値】

帰国して数週間後に行われた事後セッションも、学びを深める重要な役割を果たしました。

各自がツアー中の気づき、発見を共有し、日本での実践にどう活かせるかについて対話を行いました。

「ペットボトルをリサイクル回収に持っていくとデポジット分が返金されるなど、個人の意識づけだけに頼らない、やってみたいなと思わせるインセンティブ設計がいくつもあった」

「ペットボトルではなく、ガラス瓶を使いたくなる美しいデザインもサステナブルな選択へ人々が向かうきっかけとなっているのを感じた」

「自らの行動が地球環境を守ることにつながっていることを感じられているからこそ幸福度が高いのかもしれないと思った」

「いきなり100点を目指すのではなく、まずは80点でもいいから行動を始めることも大切」

このように各自の視点から多様な気づきが共有されました。また、帰国直後に感じたことを人に話したり、報告のためにまとめる中でさらに湧いてきた疑問、追加で学んで深まった考えなど、帰国して終わりではなく、その後も様々な時間軸で学びが継続している様子が伺えました。

実際の事後セッションでは印象的な場面がありました。

芝池)「少し時間があったので、参加者が既に自分で振り返りを始めていて、『自分ではこんなふうに振り返ってみたけど、ここの部分がどうかなと思っていて、皆さんどうですか』というように、個人で内省したものを全体で共有することが自然と行われていたのが印象的でした」

結果的に約3時間に及んだセッションでは、そろそろ終わるかなと思ったらまた新たな問いがでてくるという状況が続きました。時間をかけて余韻を持たせることで、「みんなそれぞれ考えてきたことが浮かび上がってくる」ことを改めて実感することができました。

セッションの最後には、この学びを日本での実践にどう活かすか、それぞれのやりたいことを共有しました。ツアーに行くことが目的ではなく、帰ってきて日本で一人ひとりが実践していくこと——より具体的な行動につなげることについてセッションを通して深く考えることができました。

スポーツとまちづくりに関わる共創プロジェクトにも多数関わる上井は、ポジティブなサステナブルアクションを生み出し、スポーツを軸としたサステナブルなまちづくりにさらに注力していきたいと話します。

上井)「日頃カーボンフットプリント(環境負荷)を減らすことに取り組んできていますが、それだけではアクションが足りないのかもしれません。ポジティブに、楽しみながら起こせるサステナブルなアクションをどう増やしていけるかにも着目しながら取り組みを続けていきたいと思います」

富田は、興味の輪を広げる姿勢を示しています。

富田)「スウェーデンに行ってすっかり影響を受けました。再生可能な素材でつくられた美しいデザインの日用品やセカンドハンドの家具を大切に使うなど、とても素敵なライフスタイルがたくさんありました。現地で感じ取った空気を伝えるのが今の自分の役割だと思っているので、さまざまな場所で関心を持つ人に届けていきたいです」

また、フューチャーセッションズでは、サステナビリティに特化した共創の場をつくる構想も動き始めています。

筧)「サステナビリティというテーマは複雑であり、私たちが真剣に取り組むべき問題です。ツアーの中で『サステナビリティも経済の成長も両立できる』という確信を改めて得ました。

この波を止めずに進めることが重要だからこそ、サステナビリティに特化したフューチャーセンターをつくることを実現したいと考えています。いまがまさに、そのタイミングだと思います」

このツアーを通して参加者それぞれが、単に現地を見るだけでなく、学びを日本での実践にどうつなげるかを真剣に考え行動を始めています。事前セッションで共有した問い、現地での驚きや発見、そして事後セッションでの振り返り。この一連のプロセスによって、個人の体験が深い学びへと変化していきました。

帰国後も続く対話の中で、新たな問いやアイデアが生まれ続けていることは、このツアーのあり方の大きな可能性を示しています。スウェーデンで体感した「信頼を前提とした共創」や「魅力的なサステナビリティ」の考え方が、参加者を通じて日本の様々な現場に持ち込まれ、新しい取り組みのきっかけになっていく——そんな可能性を実感できるツアーでした。

【関連するプロジェクトで、他の視点ものぞいてみませんか?】

事業価値共創

・サステナビリティ視察ツアーinスウェーデン

https://www.futuresessions.com/projects/27333/

・社会を変えるデザインを紐解くSDGs FUTURE DESIGN TALK

https://www.futuresessions.com/projects/27014/

共創アクション創出

・「とやま未来共創会議」運営支援

https://www.futuresessions.com/projects/28191/

・三菱パワー株式会社「ボイラ未来検討プロジェクト」

https://www.futuresessions.com/projects/18570/

ストックホルム・アーランダ国際空港から視察ツアーがスタート

ストックホルム・アーランダ国際空港から視察ツアーがスタート

ツアー中も「いつでも質問OK」のスウェーデンスタイル。参加者からはたくさんの質問が挙がっていた

ツアー中も「いつでも質問OK」のスウェーデンスタイル。参加者からはたくさんの質問が挙がっていた 訪問先では、必ずといっていいほどコーヒーと甘いものを出していただきFIKAの時間を体験することができました

訪問先では、必ずといっていいほどコーヒーと甘いものを出していただきFIKAの時間を体験することができました ツアー帰国後に開催したフューチャーセッションズの自主企画セッション「共創総会#4」では、セッションの合間にFIKAタイムを設け、参加者同士が自由に対話を行なった

ツアー帰国後に開催したフューチャーセッションズの自主企画セッション「共創総会#4」では、セッションの合間にFIKAタイムを設け、参加者同士が自由に対話を行なった

従業員専用のエレベータには「HEROES」の文字が。従業員を尊重し、大切にするScandic Hotelの考え方が伝わってきます

従業員専用のエレベータには「HEROES」の文字が。従業員を尊重し、大切にするScandic Hotelの考え方が伝わってきます

環境ラベルのついた商品を選ぶとレシートにクローバーマークが付く

環境ラベルのついた商品を選ぶとレシートにクローバーマークが付く スーパーでは、事前セッションで生まれた「現地の方へのインタビュー」が実現。「さまざまなエコラベルはすべて学校で勉強するので子どもの頃からよく知っている。商品を購入するときも自然と見ています」「家族にアレルギーの者がいるので、分かりやすい表示はとても役立っている」などのスウェーデンに住む人々の生の声を聞くこともできた

スーパーでは、事前セッションで生まれた「現地の方へのインタビュー」が実現。「さまざまなエコラベルはすべて学校で勉強するので子どもの頃からよく知っている。商品を購入するときも自然と見ています」「家族にアレルギーの者がいるので、分かりやすい表示はとても役立っている」などのスウェーデンに住む人々の生の声を聞くこともできた

さまざまな地球環境の現状を学んだ後は、それをどう解決することができるかを考えるコーナーがあります。

さまざまな地球環境の現状を学んだ後は、それをどう解決することができるかを考えるコーナーがあります。